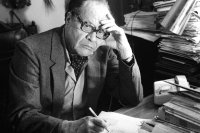

23 июля 2025 года отмечается 110 лет со дня рождения Михаила Львовича Матусовского (1915–1990) – уроженца Донбасса, выдающегося советского поэта-песенника, чьи стихи являются огромной по своему масштабу и ценности частью российского культурного наследия. И произведения, посвящённые Великой Отечественной войне, занимают весомую и неоценимую долю в его творчестве. «Поэзия – не просто слова. Это дыхание времени, особенно если это время – война», – такой исторической значимостью наделял военные стихи Матусовский. И ещё: «Когда вокруг смерть, стихи перестают быть просто рифмами — они становятся последней правдой».

***

Родился будущий поэт в самом центре Луганска. Семья жила на Петербургской улице (нынешняя Ленина), отец Лев Моисеевич был известным в городе фотографом, державшим собственное фотоателье.

«...Отец до самой темноты

Фотографировал мосты,

Людей с оружием в руках,

Спешащих утром на фронты.

И застывали на момент

Герои будущих легенд,

Благословенные крестом.

Тяжелых пулемётных лент...» – так в стихотворении «Моя родословная» спустя годы напишет об отце Михаил Матусовский. В этом стихотворении идёт речь об эпохе Первой мировой и Гражданской войн, и тогда, в далёком детстве, будущий поэт и помыслить не мог, что, как и отец, станет летописцем своей эпохи и уже новой большой войны – только посредством не объектива, а карандаша и бумаги.

После окончания школы юный Михаил окончил строительный техникум в Луганске и поступил работать на завод. Стихи он писал уже тогда – их печатали в местных газетах и журналах, но юноше был уготован путь куда шире. Супруга поэта вспоминала: «Когда Матусовский работал на заводе в Луганске, туда приехали с концертом два известных молодых поэта – Евгений Долматовский и Ярослав Смеляков. Миша принёс им смятую тетрадку со своими стихами. Прочитав, они постановили: «Надо ехать в Литературный институт». Вдохновлённый высокой оценкой и напутствием авторитетных поэтов, Матусовский уволился и сорвался в Москву – в неизвестность, «с чемоданом стихов». Поступил, отучился, да ещё, получив диплом, пошёл в аспирантуру… И написал кандидатскую диссертацию на тему «Очерки поэтического стиля древнерусских воинских повестей периода татарского нашествия на Русь», ещё не зная, что вскоре на Русь будет новое нашествие, и ему самому предстоит писать воинские повести. На защиту диссертации, назначенную на 27 июня 1941 года, соискатель не явился: началась Великая Отечественная война, и он, получив удостоверение военного корреспондента, на тот момент был уже на фронте. Его научный руководитель профессор Гудзий настоял на том, чтобы защита прошла в отсутствие соискателя. Через несколько дней Матусовский получил телеграмму о присвоении ему степени кандидата филологических наук. А вскоре военкор с кандидатской степенью отпраздновал своё 26-летие…

Он прошел войну от первого дня до победного её окончания. Сначала попал на Западный фронт. Особенно памятными оказались для него дни и недели Смоленского сражения 1941 года. Под Смоленском Матусовский был тяжело ранен в ногу, и вот как об этом вспоминал он сам: «Недалеко от города Духовщины, когда мы пробирались на командный пункт полка, меня подстрелили немецкие автоматчики. Мой спутник, корреспондент фронтовой газеты, стал звать санитара. Санитарный инструктор, оказавшийся поблизости, за пригорком, пополз к нам на голос. Я видел уже совсем близко его лицо, до бровей прикрытое каской, его плащ-палатку, раскрашенную в цвета осени, он уже был почти рядом, когда его убили. Так он и остался лежать, припав лицом к земле. Кем он был, этот незнакомый мне санитар, откуда он родом, где его дом, была ли у него мать, или жена, или сестра, или невеста, о чем он думал, когда полз ко мне по мокрой и холодной земле?..». Стихотворение Матусовского «Памяти неизвестного санитара» – о том самом человеке, чьего имени мы не знаем, но благодаря поэту знаем его подвиг.

За годы войны были изданы два сборника стихов Матусовского: «Фронт» (1942 г.) и «Когда шумит Ильмень-озеро» (1944 г.). Это были «живые» стихи, от которых одновременно веяло и гарью боёв, и надеждой на будущую Победу – надеждой, пропитанной большой горечью и усталостью. Когда наступил тот самый заветный день, требование написать стихи в номер, посвящённый Победе, Матусовский сумел выполнить с большим трудом и совсем не так, как это видел газетный редактор. «Так всё перекипело и выгорело внутри, так долго мы ждали этого, что все слова казались пустыми и немощными», – вспоминал поэт. И строки, которые всё же вышли из-под его пера, были отнюдь не бравурно-ликующими.

«Однажды вдали от отцовского дома,

Шагая слепыми путями войны,

Под небом чужбины, где всё незнакомо,

Где даже рассветы угрозы полны,

Где пепельной пылью дорога покрыта,

Где отдых короткий нам выпал на час, -

Нашел я на рельсах кусок антрацита

И тихо сказал ему: «Здравствуй, Донбасс!».

И потом, годы спустя, в уже ставшее привычным мирное время военная тема не отпускала поэта. О чём бы ни писал Матусовский, своим долгом он считал увековечение памяти тех, кто приближал Победу на фронте и в тылу, и сожалел лишь об одном – что не в силах рассказать обо всех достойных людях, которых довелось там встретить. И его легендарная «На безымянной высоте», написанная уже в 1960-е, но по праву вставшая в один ряд с великими песнями Великой Отечественной, является яркой демонстрацией того, что всё пережитое на войне – и ужасы увиденного, и нерушимые узы товарищества, и боль потерь – в сердце навсегда. «Лично для меня тема войны не кончилась и не кончится никогда», – утверждал Матусовский.

«И опять о войне, о войне,

О пурге, обжигающей лица,

О седой обгорелой стерне,

Где почти невозможно укрыться…

Об уменьи не высказать страх,

Леденящий нам душу некстати.

О разведчике, раненом в пах,

Умирающем рядом в палате…

О защитного цвета броне,

О прицельном и кучном огне,

О намокшем шинельном сукне,

О бумажных крестах на окне…

И опять – о войне, о войне –

О другом пусть напишут другие».

***

После войны поэта ждала во многом счастливая судьба. Крепкая семья, созданная ещё на фронте и на всю жизнь; плодотворная творческая деятельность, признание государства и любовь читателей и слушателей. «Подмосковные вечера», «Вологда», «Старый клён», «Берёзовый сок», «Московские окна», «Что так сердце растревожено», «Белой акации гроздья душистые», «Школьный вальс»; ставшие классикой детские «Вместе весело шагать» и «Крейсер Аврора» – эти и другие шедевры пелись и по сей день поются всей страной. Отдельное место в творческом наследии Матусовского занимает песня «С чего начинается Родина»: впервые прозвучавшая в эпохальной картине «Щит и меч», она вышла за рамки песни для фильма. Свидетели её создания вспоминали, что Матусовский неоднократно менял текст, выбирая наиболее точные слова, пока стихи не приобрели тот вид и содержание, которые мы знаем и любим.

К слову, этим произведением открываются тематические концертные программы ансамбля «Донбасс», с которыми коллектив выступает перед представителями подрастающего поколения. Регулярно и с большим удовольствием коллектив исполняет и другие песни Матусовского из своего репертуара – например, знаменитые «Шахтёрский характер» и «Как, скажи, тебя зовут». И в этих произведениях, живых, энергичных, тем не менее, в той или иной степени присутствует отсылка к военным событиям:

«Когда от грозы потемнели

Заветные воды Донца,

Мы, правду свою защищая,

Умели стоять до конца.

Мы били врагов ненавистных,

К прикладу прижавшись щекой.

Такие сердца у шахтёров,

Шахтёрский характер такой».

И ещё один повод для гордости и знак сопричастности с личностью великого поэта: многие артисты ансамбля «Донбасс» являются выпускниками Луганской академии культуры и искусств имени Матусовского.

Спустя четверть века после смерти Михаила Матусовского на его родную землю вновь пришла война. Но, тем не менее, 100-летие со дня рождения поэта в 2015 году луганчане отметили. В том же году была выпущена первая почтовая марка ЛНР – и украшал её именно портрет Михаила Львовича.

Наша историческая память – мощная духовная опора. Чем больше мы чтим выдающихся людей из нашего прошлого, давнего и не очень, тем больше ощущаем идущую от них незримую поддержку. Так что Матусовский – по-прежнему в строю, и слова его адресованы всем нам. Он – тоже, своего рода, защитник Донбасса.